Gli sviluppi scientifici sul tumore di Warthin: cause, sintomi e trattamento personalizzato

Il tumore di Warthin, noto anche come cistoadenolinfoma, rappresenta una forma neoplastica benigna che colpisce prevalentemente le ghiandole salivari, con una particolare predilezione per la ghiandola parotide. Questa patologia, che costituisce il 5-15% dei tumori delle ghiandole salivari, si manifesta più frequentemente negli uomini di età compresa tra i 50 e i 70 anni. La sua rilevanza clinica risiede nella necessità di una diagnosi differenziale accurata rispetto ad altre formazioni tumorali, sia benigne che maligne, che possono interessare le stesse strutture anatomiche.

Caratteristiche patologiche del tumore di Warthin

Il tumore di Warthin, secondo in frequenza solo all'adenoma pleomorfo che rappresenta circa il 70% delle neoplasie salivari, presenta caratteristiche istologiche ben definite. Si tratta di una formazione generalmente ben circoscritta, che deve il suo nome alternativo di cistoadenolinfoma alla sua particolare struttura, sebbene questa denominazione sia impropria poiché non si tratta effettivamente di un linfoma.

Struttura istologica e classificazione scientifica

Dal punto di vista microscopico, il tumore di Warthin presenta una struttura caratteristica composta da due elementi principali: un componente epiteliale, che forma spazi cistici rivestiti da un doppio strato di cellule epiteliali, e un ricco stroma linfoide. Questa combinazione conferisce al tumore un aspetto peculiare che facilita la diagnosi istologica. Gli esperti hanno identificato quattro sottotipi di tumore di Warthin, classificati in base alla proporzione tra tessuto epiteliale e componente stromale, con implicazioni prognostiche e terapeutiche differenti.

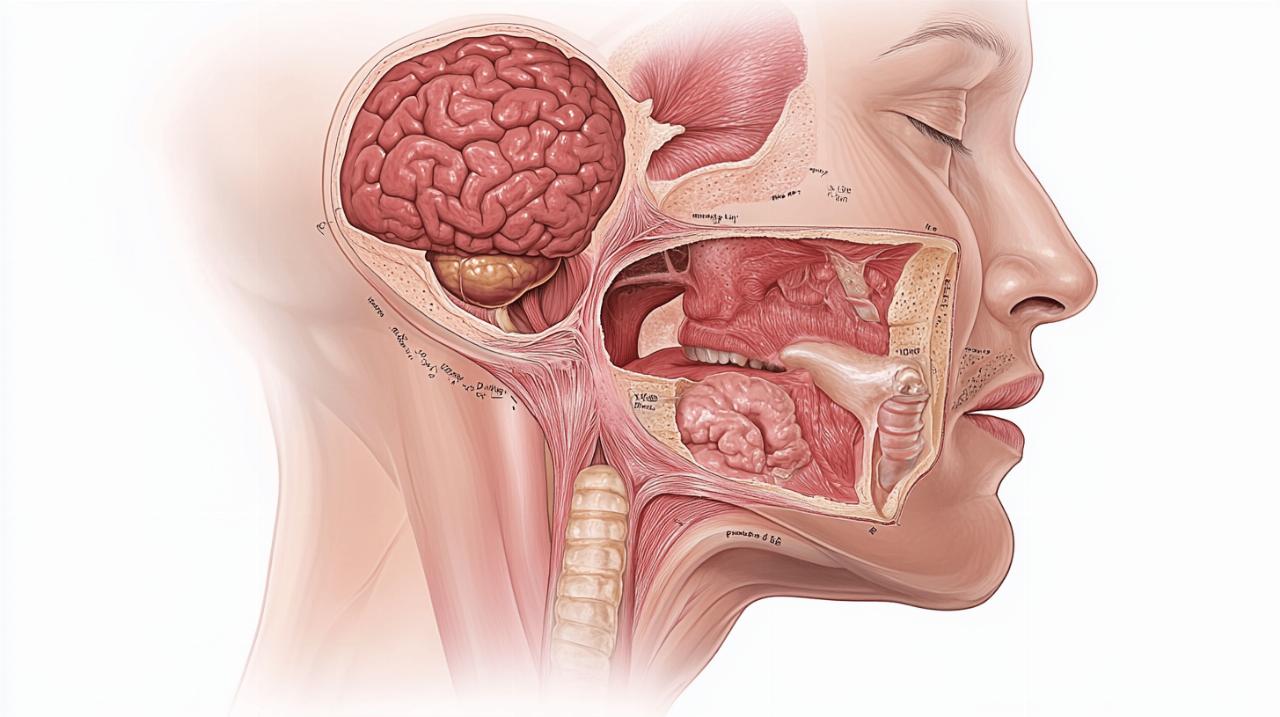

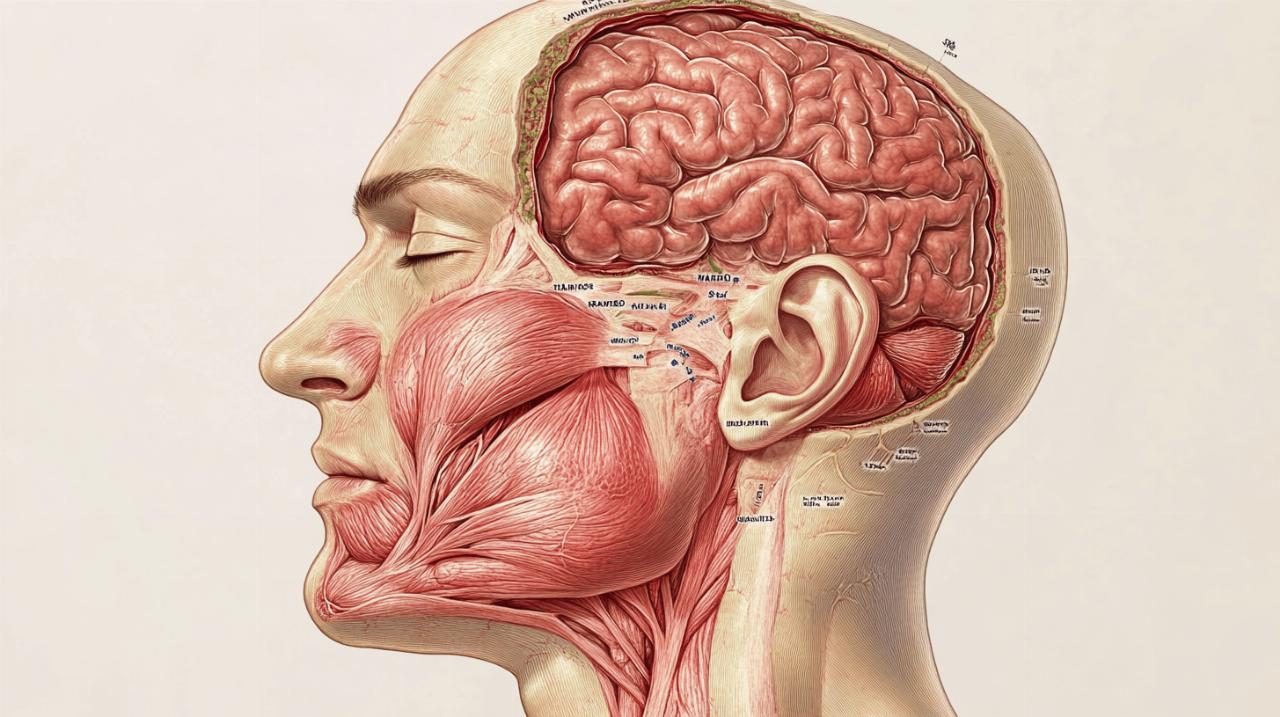

Localizzazione preferenziale nelle ghiandole salivari

Sebbene il tumore di Warthin prediliga nettamente la ghiandola parotide, in casi più rari può svilupparsi anche in altre sedi anatomiche, come i linfonodi cervicali adiacenti, la cavità orale o il nasofaringe. La sua localizzazione parotidea è generalmente superficiale, facilitando sia la palpazione durante l'esame obiettivo che l'approccio chirurgico. La bilateralità è un fenomeno osservato in una percentuale significativa di casi, elemento che può orientare il sospetto diagnostico verso questa specifica entità patologica.

Fattori eziologici e meccanismi di sviluppo

L'eziologia del tumore di Warthin non è ancora completamente chiarita, sebbene diverse teorie siano state proposte per spiegarne l'origine e lo sviluppo. Le ipotesi più accreditate coinvolgono processi proliferativi a carico dei dotti salivari e del tessuto linfoide circostante, con possibili influenze di fattori esterni e predisposizioni genetiche.

Correlazione con il fumo di sigaretta e altri fattori di rischio

Tra i fattori di rischio identificati, il fumo di sigaretta emerge come quello più significativamente correlato allo sviluppo del tumore di Warthin. Questa associazione spiega parzialmente la maggiore prevalenza nei soggetti di sesso maschile, tradizionalmente più esposti all'abitudine tabagica, sebbene l'incidenza nelle donne sia in aumento, parallelamente all'incremento dell'abitudine al fumo nella popolazione femminile. Altri fattori di rischio potenzialmente implicati includono l'esposizione a radiazioni ionizzanti, infezioni virali come il virus di Epstein-Barr, condizioni infiammatorie croniche e patologie autoimmuni, anche se con evidenze scientifiche meno robuste rispetto al fumo.

Ruolo delle mutazioni genetiche nella patogenesi

Recenti ricerche hanno iniziato a indagare il ruolo di specifiche alterazioni genetiche nella patogenesi del tumore di Warthin. Le teorie più accreditate includono quella eterotopica, proposta da Albrech e Artz, che descrive una proliferazione anomala a carico dei dotti escretori della parotide e del tessuto linfoide circostante. Sebbene si tratti di una neoplasia benigna, in rarissimi casi (circa lo 0,3%) è stata descritta una trasformazione maligna, evenienza che sottolinea l'importanza di un adeguato follow-up anche dopo il trattamento risolutivo.

Manifestazioni cliniche e iter diagnostico

Il tumore di Warthin si presenta tipicamente come una massa indolore e mobile nella regione parotidea, che cresce lentamente nel corso degli anni. Tuttavia, in alcuni pazienti possono manifestarsi sintomi più specifici che meritano un'attenta valutazione clinica e strumentale.

Quadro sintomatologico e segni distintivi

Nella maggior parte dei casi, il tumore di Warthin si manifesta come un nodulo asintomatico nella regione parotidea, occasionalmente scoperto dal paziente stesso o durante un esame clinico di routine. In una percentuale di casi, tuttavia, possono comparire sintomi più significativi come dolore locale, alterazioni della sensibilità o, più raramente, nevralgie del nervo facciale. Altri sintomi possono includere dolore all'orecchio con possibili alterazioni dell'udito, difficoltà nella masticazione o nella deglutizione, e raramente sanguinamento nella saliva. La comparsa di paralisi facciale, a differenza di quanto avviene nei tumori maligni, è un evento eccezionale e deve orientare verso altre ipotesi diagnostiche.

Tecniche di imaging e biopsia nella diagnosi differenziale

L'iter diagnostico del tumore di Warthin si avvale di diverse metodiche di imaging, ciascuna con specifici vantaggi e limitazioni. L'ecografia rappresenta solitamente il primo approccio, confermando la presenza di noduli nel 100% dei casi e fornendo informazioni preliminari sulla natura della lesione. La risonanza magnetica, considerata il gold standard, offre una dettagliata caratterizzazione tissutale e consente di valutare con precisione i rapporti con le strutture adiacenti, in particolare il nervo facciale. La tomografia computerizzata può fornire informazioni complementari, specialmente in termini di calcificazioni ed estensione ossea. Fondamentale nel percorso diagnostico è l'agoaspirato con ago sottile (FNAC), che permette un'analisi citologica del materiale prelevato, utile nella distinzione tra lesioni benigne e maligne. Nei casi dubbi, può essere necessario ricorrere a una biopsia incisionale o escissionale per una diagnosi definitiva.

Approcci terapeutici moderni e follow-up

Il trattamento del tumore di Warthin si basa principalmente sull'approccio chirurgico, con tecniche che sono evolute nel tempo per minimizzare le complicanze e preservare le strutture funzionali importanti, come il nervo facciale.

Opzioni chirurgiche e loro indicazioni specifiche

La parotidectomia superficiale rappresenta l'intervento di scelta nella maggior parte dei casi di tumore di Warthin, consentendo l'asportazione completa della neoplasia insieme a un margine di tessuto sano, preservando al contempo l'integrità del nervo facciale. Questa procedura viene eseguita in anestesia generale e richiede un ricovero di alcuni giorni. In casi selezionati, come tumori di piccole dimensioni e localizzazione periferica, può essere considerata una enucleoresezione, mentre lesioni più estese possono richiedere una parotidectomia totale. È importante sottolineare che, nonostante l'asportazione di parte o dell'intera ghiandola parotide, la funzione salivare complessiva non risulta significativamente compromessa, grazie alla compensazione operata dalle altre ghiandole salivari. Le complicanze post-operatorie possono includere paralisi temporanea del nervo facciale, ipoestesia del padiglione auricolare, formazione di sieromi o ematomi, e, a lungo termine, la sindrome di Frey, caratterizzata da sudorazione guanciale durante la masticazione.

Protocolli di monitoraggio e gestione delle recidive

Nonostante l'eccellente prognosi del tumore di Warthin, con tassi di recidiva generalmente bassi dopo un'adeguata exeresi chirurgica, è raccomandato un follow-up regolare. Questo prevede controlli clinici e, se necessario, strumentali, per identificare precocemente eventuali ricorrenze o la comparsa di nuove lesioni, considerando la possibilità di bilateralità e multifocalità. Nel raro caso di recidiva, può essere necessario un nuovo intervento chirurgico. Nei casi eccezionali di trasformazione maligna o in presenza di tumori maligni primitivi, il trattamento può includere approcci più aggressivi, come la parotidectomia radicale, eventualmente associata a radioterapia o chemioterapia. La sopravvivenza a lungo termine dipende da vari fattori, tra cui lo stadio, la sede specifica, il tipo istologico e la tempestività della diagnosi e del trattamento.

Confronto con altre neoplasie delle ghiandole salivari

Il tumore di Warthin, noto anche come cistoadenolinfoma, rappresenta circa il 5-15% delle neoplasie delle ghiandole salivari, collocandosi al secondo posto per frequenza dopo l'adenoma pleomorfo che costituisce circa il 70% dei casi. Questa neoplasia benigna colpisce quasi esclusivamente la ghiandola parotide, mostrando una netta predilezione per soggetti di sesso maschile tra i 50 e i 70 anni, con una significativa correlazione con l'abitudine al fumo di sigaretta.

A differenza di altre neoplasie salivari, il tumore di Warthin presenta alcune caratteristiche distintive: la sua localizzazione è prevalentemente limitata alla parotide, mentre altre neoplasie come l'adenoma pleomorfo possono svilupparsi in diverse ghiandole salivari. La presentazione clinica del cistoadenolinfoma è tipicamente caratterizzata da un nodulo parotideo indolore e mobile, con crescita lenta e raramente associato a sintomatologia dolorosa.

Differenze diagnostiche tra tumore di Warthin e adenoma pleomorfo

Dal punto di vista diagnostico, esistono importanti elementi che permettono di distinguere il tumore di Warthin dall'adenoma pleomorfo. L'ecografia rappresenta l'esame di primo livello per entrambe le patologie, ma il cistoadenolinfoma mostra caratteristiche ecografiche specifiche: si presenta come una massa ben definita, spesso con aree cistiche e talvolta con aspetto multicistico. L'adenoma pleomorfo appare invece come una lesione solida, ipoecogena e ben circoscritta.

La risonanza magnetica costituisce il gold standard per la valutazione delle neoplasie salivari. Nel caso del tumore di Warthin, si osserva un segnale caratteristico con ipointensità in T1 e iperintensità in T2, oltre alla presenza di capsulazione e possibili aree cistiche. L'agoaspirato (FNAC) rivela un quadro citologico particolare nel cistoadenolinfoma, con cellule epiteliali oncocitiche e un ricco infiltrato linfocitario, mentre l'adenoma pleomorfo mostra cellule epiteliali e mioepiteliali in uno stroma mixoide.

Un altro elemento distintivo riguarda la bilateralità e multicentricità: il tumore di Warthin può presentarsi in forma bilaterale nel 5-14% dei casi e multicellulare nel 12-20%, caratteristiche molto più rare nell'adenoma pleomorfo. Questa particolarità richiede un'attenta valutazione dell'intera ghiandola parotide durante gli esami diagnostici.

Rischio di trasformazione maligna e carcinoma mucoepidermoidale

Una differenza fondamentale tra il tumore di Warthin e altre neoplasie salivari riguarda il rischio di trasformazione maligna. Il cistoadenolinfoma presenta un rischio estremamente basso di degenerazione maligna, stimato intorno allo 0,3% dei casi. Al contrario, l'adenoma pleomorfo mostra un rischio significativamente maggiore, compreso tra il 3% e il 14%, soprattutto nei casi di lunga durata o recidivanti.

Quando avviene una trasformazione maligna del tumore di Warthin, questa può dare origine a diversi istotipi, tra cui il carcinoma mucoepidermoidale. Quest'ultimo rappresenta il tumore maligno più comune delle ghiandole salivari, caratterizzato dalla presenza di cellule mucose, epidermoidali e intermedie. Il carcinoma mucoepidermoidale di alto grado (grado III) presenta un comportamento biologico aggressivo, con circa il 50% di probabilità di metastasi ai linfonodi regionali e il 25% di metastasi a distanza.

Le implicazioni terapeutiche di queste differenze sono rilevanti: mentre per il tumore di Warthin è generalmente sufficiente una parotidectomia superficiale con preservazione del nervo facciale, per l'adenoma pleomorfo si raccomanda una resezione più ampia per ridurre il rischio di recidiva. In caso di trasformazione maligna o di carcinoma mucoepidermoidale primitivo, l'approccio terapeutico diventa più aggressivo, potendo includere parotidectomia totale, svuotamento linfonodale del collo e trattamenti adiuvanti come radioterapia e chemioterapia.